2020/10/26

【インタビュー】東京高円寺『コクテイル書房』まちづくりと古本・古書買取の未来について

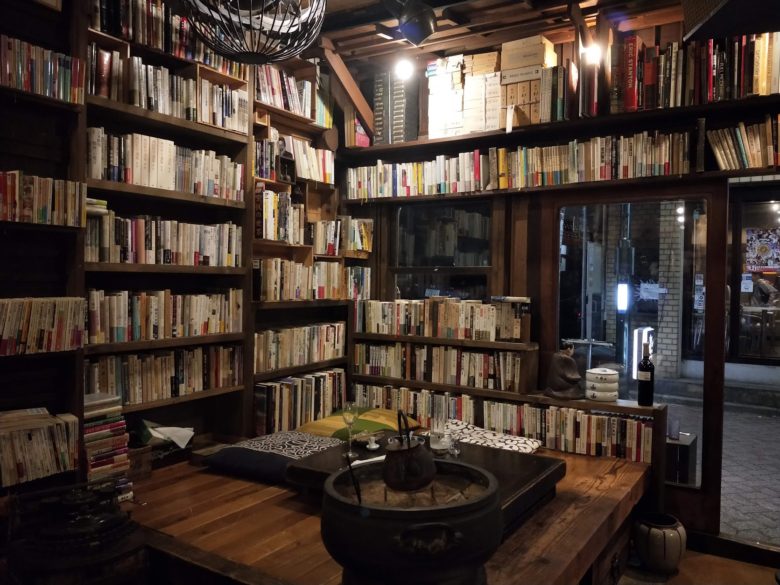

東京で古本買取・販売をしているお店を巡り、これまでのこと、いまのこと、そしてこれからのことを、バリューブックス寄付担当・難しい本マニアの「廣瀬聡」がインタビューしていきます。今回は東京都杉並区高円寺にある『コクテイル書房』の狩野さんにお話をお伺いしました。

目次

インタビューを終えて(廣瀬)

狩野さんは想像していた通りのスーパーマンであり、想像通り仕事を楽しんでいる人であった。 古本の買取と販売をしながら、夜は居酒屋、そしてレトルトカレーの販売、さらにはカレーの缶詰工場を店内に増設し、2021年から製造販売をする予定とのこと。 ひとつひとつスキルと実績を積み重ねながら活動の幅を広げている狩野さんとお話しているうちに、なんだか「自分もやろう、がんばろう」と思えてくる。 行動し続ける勇気と、エネルギーをもらったインタビューだった。 ***** ここからインタビュー本編です。古本買取の『コクテイル書房』

━━古本の買取はどのようにされているんですか

狩野さん:

編集者の方からの紹介で、(大学の)先生が退官するときに研究室の本を、出張買取させていただくことが多いですね。

━━わたしも大学の先生のところにいくことがありますけど、ウチでは買取れない本もけっこうあって

狩野さん:

そうなんですよね。そういう意味で、ぼくが思っているのは「知的なものの葬儀屋」みたいな感じで思っていて。

買取れる本と買取れない本とあるじゃないですか。

基本は「ぜんぶ持ってってほしい」っていうのがお客様の希望で、さらにそれをできるだけ活かして欲しいっていうのが考えだって思っていて。

とりあえず、持ってってくださいって言われた本はぜんぶ引き取るというのを基本にしています。

━━それは、大変ですね。運び出す作業も、売れるかどうかということも

狩野さん:

大変ちゃあ大変です。

あと、ちゃんと説明します。こっからここは買取れません、と。

でもうちは「まちの本棚」っていう本の交換をやっていて。そこに置けるものは置きますし、あとは即売会とか。要するに店以外のところで売れるものは売る努力をします。といってもそんなに売れるものではないので、これは値段はつきませんよってちゃんとお伝えするようにしています。

なんらかのかたちで活かすように努力します、って。

━━店頭買取の受け付けはしているんですか?

狩野さん:

してますよ。

持ってきてくださる方もいらっしゃいますが、でもほとんどがそういう(出張買取の)形で、人間と人間のつながりで買取に行くというような感じですね。

━━宅配買取は?

狩野さん:

それはやってないですね。基本は「行く」。だからすごい古いタイプの古本屋がやっていたようなことをいまだにやっている。

━━古本の買取はどのようにされているんですか

狩野さん:

編集者の方からの紹介で、(大学の)先生が退官するときに研究室の本を、出張買取させていただくことが多いですね。

━━わたしも大学の先生のところにいくことがありますけど、ウチでは買取れない本もけっこうあって

狩野さん:

そうなんですよね。そういう意味で、ぼくが思っているのは「知的なものの葬儀屋」みたいな感じで思っていて。

買取れる本と買取れない本とあるじゃないですか。

基本は「ぜんぶ持ってってほしい」っていうのがお客様の希望で、さらにそれをできるだけ活かして欲しいっていうのが考えだって思っていて。

とりあえず、持ってってくださいって言われた本はぜんぶ引き取るというのを基本にしています。

━━それは、大変ですね。運び出す作業も、売れるかどうかということも

狩野さん:

大変ちゃあ大変です。

あと、ちゃんと説明します。こっからここは買取れません、と。

でもうちは「まちの本棚」っていう本の交換をやっていて。そこに置けるものは置きますし、あとは即売会とか。要するに店以外のところで売れるものは売る努力をします。といってもそんなに売れるものではないので、これは値段はつきませんよってちゃんとお伝えするようにしています。

なんらかのかたちで活かすように努力します、って。

━━店頭買取の受け付けはしているんですか?

狩野さん:

してますよ。

持ってきてくださる方もいらっしゃいますが、でもほとんどがそういう(出張買取の)形で、人間と人間のつながりで買取に行くというような感じですね。

━━宅配買取は?

狩野さん:

それはやってないですね。基本は「行く」。だからすごい古いタイプの古本屋がやっていたようなことをいまだにやっている。

居酒屋の『コクテイル書房』

━━いまは飲み屋さんもやっているんですよね

そうですね。すごいよかったなと思っているのは、飲み屋はいま6時から9時の営業なんですよ。3時間しかやっていないんです、コロナ以降。そうすると後片付けして10時くらいに家に帰って、妻と一緒に1時間くらい飲んで11時に寝て6時半から7時くらいに起きて子供と一緒に朝ごはん食べて。そのあとすぐ、本の仕事に入れるんですよ。

いままでは夜12時くらいまでお店をやって、1時くらいまでお客さんと飲みながらだべって、っていうようなのがコロナのおかげでライフスタイルが変わって、そういう意味で非常にいま楽ですね。

━━狩野さんはスーパーマンです。ずっとフル稼働にみえる

ボーっとする時間とか休みとかは、ほとんどないですけど。でも基本、楽しいんで...

━━最近イベントは

最近はコロナでイベントはやってないですね。集まりにくいですね。

━━コロナの前はイベントされていたんですよね

やってましたね。

━━やっぱ、めちゃくちゃ多忙ですよね

いやーぜんぜんまだまだです。あ、今度缶詰工場つくるんですよ。

━━え?缶詰工場?

━━いまは飲み屋さんもやっているんですよね

そうですね。すごいよかったなと思っているのは、飲み屋はいま6時から9時の営業なんですよ。3時間しかやっていないんです、コロナ以降。そうすると後片付けして10時くらいに家に帰って、妻と一緒に1時間くらい飲んで11時に寝て6時半から7時くらいに起きて子供と一緒に朝ごはん食べて。そのあとすぐ、本の仕事に入れるんですよ。

いままでは夜12時くらいまでお店をやって、1時くらいまでお客さんと飲みながらだべって、っていうようなのがコロナのおかげでライフスタイルが変わって、そういう意味で非常にいま楽ですね。

━━狩野さんはスーパーマンです。ずっとフル稼働にみえる

ボーっとする時間とか休みとかは、ほとんどないですけど。でも基本、楽しいんで...

━━最近イベントは

最近はコロナでイベントはやってないですね。集まりにくいですね。

━━コロナの前はイベントされていたんですよね

やってましたね。

━━やっぱ、めちゃくちゃ多忙ですよね

いやーぜんぜんまだまだです。あ、今度缶詰工場つくるんですよ。

━━え?缶詰工場?

食品製造販売の『コクテイル書房』

そうなんですよ。 ━━夏目漱石のカレーをレトルト販売しているというのは聞いていましたが...なんかスケールが違う話になってきた 今年の2月に文学カレー「漱石」っていうのをレトルトにして発売したんですよ。それで、蔦屋家電で「本屋博」っていうイベントがあって、そこで先行発売をして、で、レトルトでつくったんですけど、あれを工場で頼んでつくってもらうんですけど。 味を合わせるんですけどウチの味ではないんですよ。だったらやっぱり自分のところでつくったカレーをちゃんとレトルトにして売り出すのがやっぱりいいんじゃないってことで。 こういう感じで店の奥が... ━━え?このお店の中につくるってことですか?

そうですそうです。いまお二人がここにいらっしゃるんですけども、カウンターをここの小上がりとくっつけて、で、もう少し短くして、この奥が工場部分なんですけど、キッチンをつくって、でここが缶詰工場になる。

高温高圧調理窯っていうのに入れて、缶詰瓶詰レトルトパックをここで作ると。

━━はぁ~

古本屋と居酒屋と食品製造業の3つになります。

━━高円寺の地にそんな場所ができるなんて。忙しそうだという話をしていたところに、またプラスで事業が加わった

そうなんですよ。いま保健所にこの図面を見せて、申請の準備をしているところ。

━━いつから?

来年の1月には操業します。

━━買いたいです、買います!インターネット販売はするんですか?

今年の漱石カレーも「日本の古本屋」ってサイトがあって、あそこで売ったんですよ。「日本の古本屋」初の食品販売。理事会で問題になったらしいんですよ。レトルト売るのどうなの?って。

━━見た目は本みたいですしね。夏目漱石って書いてあるし(笑)

そうそう(笑)

━━じゃあ漱石の次は鴎外とか芥川とか?

いやもう次は太宰カレーですね。お店では出しています。それと、下北の某書店と組んで、下北文学カレーっていうのやろうとしていて、いま交渉中です。

━━すごいなんかこう、悪の組織がガンガン伸びていくみたいな感じがする

いやいやいや!そんなことないでしょ(笑)

なんかすみません、話がズレちゃって...

━━いやいやそんなことないです。とてもおもしろい。

輸出も考えていて、台湾に向けて輸出しようと考えてます。

台湾の作家さんで戦前高円寺に住んでた方がいるんですよ、翁鬧(おうごう)さんって言って。その方がいま台湾で再注目されていて、結構読まれていて。で、それがドキュメンタリー作家の方が去年(高円寺に)来て、ドキュメンタリー1本とって台湾で放映したりとかいろんな映画祭に出したりとかしてたみたいなんですよ。

その人のカレーをつくれば、高円寺っていうところもあるし、台湾っていうつながりもあるし、というところで。

<参考>昭和初年の高円寺文化について教えていただきました | 有志舎の日々

━━いい香りがしてくる話ですね。話が逸れたままいきたいのですが(笑)漱石カレーはどういうイメージでつくったんですか?

基本は、漱石が食べて美味しいって言ってもらえるカレーを目指しているんですよ。

━━え?このお店の中につくるってことですか?

そうですそうです。いまお二人がここにいらっしゃるんですけども、カウンターをここの小上がりとくっつけて、で、もう少し短くして、この奥が工場部分なんですけど、キッチンをつくって、でここが缶詰工場になる。

高温高圧調理窯っていうのに入れて、缶詰瓶詰レトルトパックをここで作ると。

━━はぁ~

古本屋と居酒屋と食品製造業の3つになります。

━━高円寺の地にそんな場所ができるなんて。忙しそうだという話をしていたところに、またプラスで事業が加わった

そうなんですよ。いま保健所にこの図面を見せて、申請の準備をしているところ。

━━いつから?

来年の1月には操業します。

━━買いたいです、買います!インターネット販売はするんですか?

今年の漱石カレーも「日本の古本屋」ってサイトがあって、あそこで売ったんですよ。「日本の古本屋」初の食品販売。理事会で問題になったらしいんですよ。レトルト売るのどうなの?って。

━━見た目は本みたいですしね。夏目漱石って書いてあるし(笑)

そうそう(笑)

━━じゃあ漱石の次は鴎外とか芥川とか?

いやもう次は太宰カレーですね。お店では出しています。それと、下北の某書店と組んで、下北文学カレーっていうのやろうとしていて、いま交渉中です。

━━すごいなんかこう、悪の組織がガンガン伸びていくみたいな感じがする

いやいやいや!そんなことないでしょ(笑)

なんかすみません、話がズレちゃって...

━━いやいやそんなことないです。とてもおもしろい。

輸出も考えていて、台湾に向けて輸出しようと考えてます。

台湾の作家さんで戦前高円寺に住んでた方がいるんですよ、翁鬧(おうごう)さんって言って。その方がいま台湾で再注目されていて、結構読まれていて。で、それがドキュメンタリー作家の方が去年(高円寺に)来て、ドキュメンタリー1本とって台湾で放映したりとかいろんな映画祭に出したりとかしてたみたいなんですよ。

その人のカレーをつくれば、高円寺っていうところもあるし、台湾っていうつながりもあるし、というところで。

<参考>昭和初年の高円寺文化について教えていただきました | 有志舎の日々

━━いい香りがしてくる話ですね。話が逸れたままいきたいのですが(笑)漱石カレーはどういうイメージでつくったんですか?

基本は、漱石が食べて美味しいって言ってもらえるカレーを目指しているんですよ。

━━すごい

あの人は牛肉がすごい好きだったんで、メインの素材を牛肉にしようと。で、まあ、神経症とか胃痛にずっと苦しんでたんで、スパイスって漢方薬とかぶっているところがあるんで。

そういう風な症状を和らげるっていうと、薬事法に引っかかるんで、心と身体に寄り添うようなスパイスをつかっていると言ってるんですけど。そんな風なスパイスを配合して、野菜なんかも細かくして、ルゥに溶け込ませるような感じで、なるべく胃に負担がかからないようにと考えて。

辛さも唐辛子を使わないでコショウだけで出して、柔らかい味にしている。

━━作者のことを考えて、のカレーなんですね

これを食べたら漱石が美味いって言ってくれるんじゃないかな?っていう。

━━本屋ならではの取り組みですね。文学カレーを仕入れさせていただいて、バリューブックスが運営している本屋で出すとか販売するとかはできますよね。

お願いします。(笑)

「つかだま書房」っていう出版社ご存知ですか?つかだまさんの編集部が上田の近くにあって。彼おもしろいのが、農業をしているんですよ。自分のところで米とか野菜とか作っていて。で、そこの米を使って、出版社がつくった米で食べる文学カレーとかやったりしてて。

お近くなんで、絡んでみてください。寂しがっていると思うんで(笑)

ここの米はすごいこだわっていて、天日干し、はぜかけ米でつくっている。

━━すごい

あの人は牛肉がすごい好きだったんで、メインの素材を牛肉にしようと。で、まあ、神経症とか胃痛にずっと苦しんでたんで、スパイスって漢方薬とかぶっているところがあるんで。

そういう風な症状を和らげるっていうと、薬事法に引っかかるんで、心と身体に寄り添うようなスパイスをつかっていると言ってるんですけど。そんな風なスパイスを配合して、野菜なんかも細かくして、ルゥに溶け込ませるような感じで、なるべく胃に負担がかからないようにと考えて。

辛さも唐辛子を使わないでコショウだけで出して、柔らかい味にしている。

━━作者のことを考えて、のカレーなんですね

これを食べたら漱石が美味いって言ってくれるんじゃないかな?っていう。

━━本屋ならではの取り組みですね。文学カレーを仕入れさせていただいて、バリューブックスが運営している本屋で出すとか販売するとかはできますよね。

お願いします。(笑)

「つかだま書房」っていう出版社ご存知ですか?つかだまさんの編集部が上田の近くにあって。彼おもしろいのが、農業をしているんですよ。自分のところで米とか野菜とか作っていて。で、そこの米を使って、出版社がつくった米で食べる文学カレーとかやったりしてて。

お近くなんで、絡んでみてください。寂しがっていると思うんで(笑)

ここの米はすごいこだわっていて、天日干し、はぜかけ米でつくっている。

古本買取・販売の仕事について

━━ここから少し古本買取の話をさせてください

(ちなみに)バリューブックスさんのいまの買取の状況は?

━━コロナがあってからは、3密を防ぐために倉庫で働くスタッフの人数を制限したりしていて、作業時間が以前より減っているのもあり。すべての買取に対応したいって気持ちはあるけど、人員が限られている中で、値段がつかない本をドンと送られると困ってしまうと言うのが現状で、各サイトで「値段のつく本を極力送って欲しい」とお客さんに協力をお願いしている、というのがここ半年くらいの状況です。今回のインタビューも、本が好きな人、古書店の話が知りたい人に届けられればと思い。お力を借りたいです。

なるほど。

━━コクテイル書房さんで取り扱っている本のジャンルは?

縛りはないです。ウチもネットでも売っています。店に置かないものでも倉庫があるので。

━━倉庫は近くにあるんですか?

ここから300mほど離れたところにあります。

━━ぜんぶひとりでやられているんですか?

基本2人です。発送作業を妻にやってもらっていて。いままで入力作業をしてくれるアルバイトの子がいたんですが、コロナで電車に乗るのが嫌だってことで、それは仕方がないねとなって。

で、いまは2人でやっています。

━━ネット販売の方が多いですか?

ネット販売の方が多いです。

━━自社のサイトで?

アマゾンと日本の古本屋。

コロナを機に、徐々に日本の古本屋の方で多く売ろうと、少しずつアマゾンを減らしているところです。

━━古書組合は?

いまはもう買取で回っているので、組合にはもう何年も行ってないですね。そのかわり、市場にも出品していないですね。なるべく自分のところで仕入て自分のところで販売するっていう風にしている。

━━本の在庫はぜんぶで何冊くらいありますか?

1万5千冊くらいかな?

━━本買取の目利きのポイントはありますか?

立派な本が高いと思っていらっしゃるお客様が多い。先生とかは、昔買ったこの全集が、とか、この地方史がね揃っているんだよとか。いやでもね、いまはこういう住宅事情なんで、先生のような研究室がないんで。そういうのをまとめて買う方ってほとんどいないんですよ。っていう風な話をする。立派な本の方がいまは...っていう。

でもそういう先生っておもしろい資料とか持っていらっしゃるので、こういうのは値がつきますって。

本の買取ですごい難しいのは、(本は)その人の内面を作ってきたものなんで、値段が低いってずっと言っちゃうと、自分の内面とか、ひいては研究成果とか、もっと言うと人生とかを否定されたような感じになる場合ってあると思うんですよ。なので、低いのはハッキリいわなきゃいけないんですけど、それは内容ではなくて、いまの世の中に合わないんだよっていう風な説明をするようにしています。

それと、これは素晴らしい内容なので、これはこれくらいの値段で買わせていただきますっていう風な理由の説明に関しても、その人が傷つかないように、でも嘘は言わずに説明をしています。

━━対面とか電話とかならなんとかそれができるけど、ウチはなかなかそれができない。そういうのをぼくらも広くやりたい。次の読み手に引き継げるもの、古紙回収に出してで再生紙になるもの。マイルドにキレイに伝えられたら、と

そうなんですよね。再生紙になるっていう風なことを否定しない方向にいかないと。それはそう思いますね。捨てるっていうのが、この世から消えてなくなるっていう。まあ本としてはなくなるんですけど、再生紙になってまた新たな役割をっていうことはやっぱりある程度、きっちり言っていかなきゃなって思いますね、今後は。

なかなか大変でしょうけど、それを受け入れるってことは。

━━ぼくらもそれは伝えたいなと思っていて。できるだけ本を本のまま活用・リユースできるようにしているけど、でも古紙リサイクルに回すのは悪いことではない、というのは多くの人に知って欲しいなと思っています

<参考>本が命を終えるとき—古紙回収のゆくえを追う— | 古本買取のバリューブックス

━━古本を買取れる買取れないの勘所っていうのはありますか?

ぼくの場合は売った経験からって感じですね。

━━見た目とか出版社とかそういう判断基準はあったりしますか?ウチではネット上の価格とランキングをみて決めていて

今まで蓄積してきた経験と勘で査定をしていて、もちろんその中には間違いもあると思いますよ。え、こんな値段すんの?っていうのはあります。正直。

━━売値を決めるときのポイントはありますか?

店頭に並べたい本をまず選んで、ネットの値段も参考にしつつ、つけています。ぼくがこうありたいと思うのは、ネットの値段で低いものが店ではそれよりも高く売れるところでありたいって思っています。

あと、あんまり高い本を店頭に置いちゃうと、飲食やっているので汚しちゃいけないってお客さんの意識があるので。高くなっちゃう本はだから売りたい本の山の中にすごい高い本があったらば、店には置かないっていう風にはしてますね。

なにげなく置いてある本が10万円とかだと、そうなったらば、なんかその場も居心地の悪いものになってしまうような感じがします。

━━ここから少し古本買取の話をさせてください

(ちなみに)バリューブックスさんのいまの買取の状況は?

━━コロナがあってからは、3密を防ぐために倉庫で働くスタッフの人数を制限したりしていて、作業時間が以前より減っているのもあり。すべての買取に対応したいって気持ちはあるけど、人員が限られている中で、値段がつかない本をドンと送られると困ってしまうと言うのが現状で、各サイトで「値段のつく本を極力送って欲しい」とお客さんに協力をお願いしている、というのがここ半年くらいの状況です。今回のインタビューも、本が好きな人、古書店の話が知りたい人に届けられればと思い。お力を借りたいです。

なるほど。

━━コクテイル書房さんで取り扱っている本のジャンルは?

縛りはないです。ウチもネットでも売っています。店に置かないものでも倉庫があるので。

━━倉庫は近くにあるんですか?

ここから300mほど離れたところにあります。

━━ぜんぶひとりでやられているんですか?

基本2人です。発送作業を妻にやってもらっていて。いままで入力作業をしてくれるアルバイトの子がいたんですが、コロナで電車に乗るのが嫌だってことで、それは仕方がないねとなって。

で、いまは2人でやっています。

━━ネット販売の方が多いですか?

ネット販売の方が多いです。

━━自社のサイトで?

アマゾンと日本の古本屋。

コロナを機に、徐々に日本の古本屋の方で多く売ろうと、少しずつアマゾンを減らしているところです。

━━古書組合は?

いまはもう買取で回っているので、組合にはもう何年も行ってないですね。そのかわり、市場にも出品していないですね。なるべく自分のところで仕入て自分のところで販売するっていう風にしている。

━━本の在庫はぜんぶで何冊くらいありますか?

1万5千冊くらいかな?

━━本買取の目利きのポイントはありますか?

立派な本が高いと思っていらっしゃるお客様が多い。先生とかは、昔買ったこの全集が、とか、この地方史がね揃っているんだよとか。いやでもね、いまはこういう住宅事情なんで、先生のような研究室がないんで。そういうのをまとめて買う方ってほとんどいないんですよ。っていう風な話をする。立派な本の方がいまは...っていう。

でもそういう先生っておもしろい資料とか持っていらっしゃるので、こういうのは値がつきますって。

本の買取ですごい難しいのは、(本は)その人の内面を作ってきたものなんで、値段が低いってずっと言っちゃうと、自分の内面とか、ひいては研究成果とか、もっと言うと人生とかを否定されたような感じになる場合ってあると思うんですよ。なので、低いのはハッキリいわなきゃいけないんですけど、それは内容ではなくて、いまの世の中に合わないんだよっていう風な説明をするようにしています。

それと、これは素晴らしい内容なので、これはこれくらいの値段で買わせていただきますっていう風な理由の説明に関しても、その人が傷つかないように、でも嘘は言わずに説明をしています。

━━対面とか電話とかならなんとかそれができるけど、ウチはなかなかそれができない。そういうのをぼくらも広くやりたい。次の読み手に引き継げるもの、古紙回収に出してで再生紙になるもの。マイルドにキレイに伝えられたら、と

そうなんですよね。再生紙になるっていう風なことを否定しない方向にいかないと。それはそう思いますね。捨てるっていうのが、この世から消えてなくなるっていう。まあ本としてはなくなるんですけど、再生紙になってまた新たな役割をっていうことはやっぱりある程度、きっちり言っていかなきゃなって思いますね、今後は。

なかなか大変でしょうけど、それを受け入れるってことは。

━━ぼくらもそれは伝えたいなと思っていて。できるだけ本を本のまま活用・リユースできるようにしているけど、でも古紙リサイクルに回すのは悪いことではない、というのは多くの人に知って欲しいなと思っています

<参考>本が命を終えるとき—古紙回収のゆくえを追う— | 古本買取のバリューブックス

━━古本を買取れる買取れないの勘所っていうのはありますか?

ぼくの場合は売った経験からって感じですね。

━━見た目とか出版社とかそういう判断基準はあったりしますか?ウチではネット上の価格とランキングをみて決めていて

今まで蓄積してきた経験と勘で査定をしていて、もちろんその中には間違いもあると思いますよ。え、こんな値段すんの?っていうのはあります。正直。

━━売値を決めるときのポイントはありますか?

店頭に並べたい本をまず選んで、ネットの値段も参考にしつつ、つけています。ぼくがこうありたいと思うのは、ネットの値段で低いものが店ではそれよりも高く売れるところでありたいって思っています。

あと、あんまり高い本を店頭に置いちゃうと、飲食やっているので汚しちゃいけないってお客さんの意識があるので。高くなっちゃう本はだから売りたい本の山の中にすごい高い本があったらば、店には置かないっていう風にはしてますね。

なにげなく置いてある本が10万円とかだと、そうなったらば、なんかその場も居心地の悪いものになってしまうような感じがします。

東京都杉並区高円寺の『コクテイル書房』ができるまで

━━本屋をはじめられたキッカケは

元々は神保町の洋書専門店に勤めていて、そこがつぶれちゃったんです。それで、じゃあ自分でやるかっていう非常にシンプルな。

━━古本屋のノウハウはその洋書専門店で学んだのですか

洋書専門の店っていま個人でやっている人は少ないと思うんだけど、昔それなりにあって。で、そこは元々アメリカ文学の研究者だった人がやってた書店で、お客さんから買取ってうるんじゃなくて、アメリカの書店に行ってそこでせどりをして、で店に並べてた。

だからお客さんから買って売るってことはしてないんです。売るだけだったんですね。

でそれも、なんとなく洋書だとこんなもんかっていうのがあったんですけども、別に自分で最初にやったときは洋書だけではないので、そういう意味では何かに教育されたってことはぜんぜんないんです。

━━仕入の仕方もその洋書専門店とはぜんぜん違いますよね

そうなんです。

━━最初から飲み屋さんも?

最初は本屋だけで、国立市でやったんですけど。国立市は一橋大学があったり、美大が近所にあったりして、学生が多い町で。でその学生のたまり場になったんです。で、そのうち酒盛りがはじまって、じゃあなんかこのお酒お金とってよみたいなこと言ってくれて、じゃあ飲み屋もやろうか、って。

━━豪快な流れですね

それはね、洋書店をやっているときに、向こうでブックカフェっていう、22,3年前は日本ではまだぜんぜん一般的ではなくて。でも海外にはそういう業態というのがあるっていうのを知っていたので、だから酒場をやるってことに対して、あまりハードルが高くなかった。けっこうすんなりと、ああじゃあやろうかって。

それともう一つはやるにあたって、そのお店のとなりが電気屋兼スナックっていうわけのわからない店で、おじさんが真空管アンプをつくっているんですよ、でその傍らでスナックをやっているという。で、そのおじさんが何でもやれる人で、電気工事とかガス工事、水道工事とかぜんぶやれるんですよ。普通ガスとかやっちゃいけないんですよ。

でも、そのおじさんはやれるっていう。でそのおじさんが手伝ってくれて、ぼくも一緒にやったんですけど、保健所への申請が安く通るようにつくれたんで、それもあって、はじめることができたんですね。

その当時はお金もなかったし、やろうと思ってもなかなか業者に頼んでまでってのは大変だったんですけど、そのおじさんがいたおかげで。

━━当時ブックカフェというか本屋と飲食を一緒にやるお店っていうのは日本にあったんですか?

ウチと、いま西荻窪にある「旅の本屋ノマド」さんの前の人が、ビールを出す書店をやってて、たぶんウチが最初かそこが最初かってそんな感じでしたね。

━━いまだって(お酒が飲める本屋は)B&Bと、鎌倉の方にあるお店くらいで。本屋酒場、行きたいけどあんまりないんですよね。本屋ゼミを受けたときに、理論的には無理っていう話を聞きました。あれ?でもコクテイルさんはやってる...って思ったんですけど

どこの(本屋ゼミを)受けたんですか?

━━双子のライオン堂のゼミを受けて、そこに中俣さんとかあの辺がきて、理論的なのおしえてくれるんですけど、ブックカフェってのは、カフェか本屋か、どっちかちゃんとやれないとって言われて、両方できる人っていないんじゃないかって言っていて、あれ?コクテイルさん...?って思って

━━本屋だけじゃ売上が足りないから、じゃあカフェとか飲食店を併設しようって流れはよく聞きますが、コクテイルさんはそうじゃなかったんですね

古書店で飲食店をやるっていうのは、人が集まれば本好きが来るんで、たぶん買取にはそこでつながりますよ。ウチもたぶんそこでつながっていると思います。

━━当時は店頭買取が多かったんですか?

店頭買取と、それがすごいのが、資源ごみを拾っていたんですよ。資源ごみを拾うのは、たぶんぼくが一番速かったかな?何の自慢って感じなんですけど(笑)

そのころは行政も注意とかあんまりしてなくて、それはたぶん国立だけが紙ごみをだすっていうのをはじめたんです。学園都市で意識高い系の人が住んでるんで、紙ごみだけを出すっていうのをはじめるのが早かった。たぶん、ぼくの記憶ですけど。

それで朝早くに起きて、トラックで回収していたことがある。

━━この前友人が、本を整理して資源ごみで捨てたって話を聞いて。だからぜったいに資源ごみの中には価値のある売れる本はいまでもあると思っていました

いまはテレビで(古本買取の)コマーシャルもやってますからね。昔の方が平気で捨ててましたよね、きっと。

拾うのと、持ち込みと、(古書組合の)市場でしたね。

━━居酒屋をはじめてからは、本と居酒屋の売上の比率っていうのはだいたいどれくらいに

店ではお酒の方が多いんですけど、そのころ古書会館とか、外の即売会みたいなのやっていて、総合的な売上でいうと、だいたい半々くらいでずっと来ていましたね。

━━国立からここに?

国立のあとは高円寺のこの通り沿いの飲み屋横丁で2年ほどやって、東通りの商店街があるんですけども、そこで6年くらいやって、それでここに移って11年くらいです。

ここが一番長いです。

━━ここが4店舗目なんですね

━━本屋をはじめられたキッカケは

元々は神保町の洋書専門店に勤めていて、そこがつぶれちゃったんです。それで、じゃあ自分でやるかっていう非常にシンプルな。

━━古本屋のノウハウはその洋書専門店で学んだのですか

洋書専門の店っていま個人でやっている人は少ないと思うんだけど、昔それなりにあって。で、そこは元々アメリカ文学の研究者だった人がやってた書店で、お客さんから買取ってうるんじゃなくて、アメリカの書店に行ってそこでせどりをして、で店に並べてた。

だからお客さんから買って売るってことはしてないんです。売るだけだったんですね。

でそれも、なんとなく洋書だとこんなもんかっていうのがあったんですけども、別に自分で最初にやったときは洋書だけではないので、そういう意味では何かに教育されたってことはぜんぜんないんです。

━━仕入の仕方もその洋書専門店とはぜんぜん違いますよね

そうなんです。

━━最初から飲み屋さんも?

最初は本屋だけで、国立市でやったんですけど。国立市は一橋大学があったり、美大が近所にあったりして、学生が多い町で。でその学生のたまり場になったんです。で、そのうち酒盛りがはじまって、じゃあなんかこのお酒お金とってよみたいなこと言ってくれて、じゃあ飲み屋もやろうか、って。

━━豪快な流れですね

それはね、洋書店をやっているときに、向こうでブックカフェっていう、22,3年前は日本ではまだぜんぜん一般的ではなくて。でも海外にはそういう業態というのがあるっていうのを知っていたので、だから酒場をやるってことに対して、あまりハードルが高くなかった。けっこうすんなりと、ああじゃあやろうかって。

それともう一つはやるにあたって、そのお店のとなりが電気屋兼スナックっていうわけのわからない店で、おじさんが真空管アンプをつくっているんですよ、でその傍らでスナックをやっているという。で、そのおじさんが何でもやれる人で、電気工事とかガス工事、水道工事とかぜんぶやれるんですよ。普通ガスとかやっちゃいけないんですよ。

でも、そのおじさんはやれるっていう。でそのおじさんが手伝ってくれて、ぼくも一緒にやったんですけど、保健所への申請が安く通るようにつくれたんで、それもあって、はじめることができたんですね。

その当時はお金もなかったし、やろうと思ってもなかなか業者に頼んでまでってのは大変だったんですけど、そのおじさんがいたおかげで。

━━当時ブックカフェというか本屋と飲食を一緒にやるお店っていうのは日本にあったんですか?

ウチと、いま西荻窪にある「旅の本屋ノマド」さんの前の人が、ビールを出す書店をやってて、たぶんウチが最初かそこが最初かってそんな感じでしたね。

━━いまだって(お酒が飲める本屋は)B&Bと、鎌倉の方にあるお店くらいで。本屋酒場、行きたいけどあんまりないんですよね。本屋ゼミを受けたときに、理論的には無理っていう話を聞きました。あれ?でもコクテイルさんはやってる...って思ったんですけど

どこの(本屋ゼミを)受けたんですか?

━━双子のライオン堂のゼミを受けて、そこに中俣さんとかあの辺がきて、理論的なのおしえてくれるんですけど、ブックカフェってのは、カフェか本屋か、どっちかちゃんとやれないとって言われて、両方できる人っていないんじゃないかって言っていて、あれ?コクテイルさん...?って思って

━━本屋だけじゃ売上が足りないから、じゃあカフェとか飲食店を併設しようって流れはよく聞きますが、コクテイルさんはそうじゃなかったんですね

古書店で飲食店をやるっていうのは、人が集まれば本好きが来るんで、たぶん買取にはそこでつながりますよ。ウチもたぶんそこでつながっていると思います。

━━当時は店頭買取が多かったんですか?

店頭買取と、それがすごいのが、資源ごみを拾っていたんですよ。資源ごみを拾うのは、たぶんぼくが一番速かったかな?何の自慢って感じなんですけど(笑)

そのころは行政も注意とかあんまりしてなくて、それはたぶん国立だけが紙ごみをだすっていうのをはじめたんです。学園都市で意識高い系の人が住んでるんで、紙ごみだけを出すっていうのをはじめるのが早かった。たぶん、ぼくの記憶ですけど。

それで朝早くに起きて、トラックで回収していたことがある。

━━この前友人が、本を整理して資源ごみで捨てたって話を聞いて。だからぜったいに資源ごみの中には価値のある売れる本はいまでもあると思っていました

いまはテレビで(古本買取の)コマーシャルもやってますからね。昔の方が平気で捨ててましたよね、きっと。

拾うのと、持ち込みと、(古書組合の)市場でしたね。

━━居酒屋をはじめてからは、本と居酒屋の売上の比率っていうのはだいたいどれくらいに

店ではお酒の方が多いんですけど、そのころ古書会館とか、外の即売会みたいなのやっていて、総合的な売上でいうと、だいたい半々くらいでずっと来ていましたね。

━━国立からここに?

国立のあとは高円寺のこの通り沿いの飲み屋横丁で2年ほどやって、東通りの商店街があるんですけども、そこで6年くらいやって、それでここに移って11年くらいです。

ここが一番長いです。

━━ここが4店舗目なんですね

中央線沿線以外のまちのおもしろさ

━━中央線沿線へのこだわりはあったんですか ぼくもともと上京して最初に住んだのが東高円寺ってところで、丸の内線なんですけど、それがなんか、たぶん、ずっと影響しているんじゃないですかね。 ━━どちらから出てこられたんですか? ぼくは福島県の郡山市です。 ━━中央線沿線は大学もたくさんあるし、他の県からもサブカル好きが集まる地域ということで、本を売る人、買う人が集まるから、本屋の経営のことを考えると中央線沿線がいいっていう話を先日聞きました。ぼくもそうだなと 廣瀬さんそうだったんですか? ━━ぼくは愛媛から上京してきて、新小岩に最初下宿して、予備校がお茶の水にあったんで通っていたんですが、駅おりてえ?お茶の水なのに古書店がいっぱいあると思ったら、まさかこれがウワサの神田の!と思ってびっくりした記憶があります。 ぼくは最近、あんまり中央線に対するこだわりはなくなってきていて。下北とか行って、いままでぜんぜんおもしろいとはおもわなかったんですけど、あらためておもしろいなぁと。 ディープだし、まちも広いし、古いものが好きという感じ。 最近の20代の若い人たちって結構古いモノが好きっていうか、下北なんかも古着のまちっていわれているじゃないですか。高円寺も古着のまちなんですけど、そういう意味で両方のまちが、比較的若い世代で古いモノ好きな人が集まっているという共通のところがあったとしても、下北の方がはるかにディープな感じがして、さらになんかお金も回っているというふうなイメージがあって。なんかおもしろいなぁと。中央線以外のまちのおもしろさも感じたりしています。 それこそ地方に行くって言うのもおもしろかったりするんじゃないかなとも思う。 ━━もしかしたら(地方に)引っ越すって可能性もあったりしますか? いやでも缶詰工場はじめちゃうから...(笑) でも、どっかとここっていう、2拠点での生活は正直あこがれますよね。コクテイルの「まちづくり」

━━でも、狩野さんは高円寺の主みたいになっちゃってますよね

いやいや、なってないなってない(笑)

━━まちおこしのほうにかなり入りこんじゃってるんじゃないですか?本のまち高円寺は狩野さん?

ああ、ぼくもそうですね。関わっています。でも、まちを変えるというよりも、最近ぼくが絶対したいのは、この店をあることでこのまち変わったよねって言われるような店にはなりたいなと思っています。

━━ここを震源として

世界中からここにくるみたいな、そんな感じに本当になりたい。

中野にスペイン発の飴屋さんがあって、新井薬師の近く、中野の奥なんですよ。すごいのはそこの商店街のその飴屋さんより手前と奥では、家賃が違うっていう。飴屋さん目当てで人がくるから、そこまでは人が来るからなんですよ。

そんな風にはなれたらうれしい。

<参考>パパブブレ

━━自分のお店を磨くことで、まちも魅力的になる

そうそう、そうなんですよ。たぶんだから上田も、バリューブックスさんが行ったおかげで、文化的なものがくるのって全然変わったんじゃないかなと思うんですよ。

地方のことで話をしていて、大人ごはんっていう小さな雑誌の編集の人が、地方に若者が戻るきっかけとして、ステキなカフェが1軒あるだけでぜんぜん違うんだと。食があるというのも大きいかもしれないけど、文化的なものがそこにあるかないかっていうのはそこに戻りたいか戻りたくないかの大きな理由になるっていう話をしていて、そうだよなぁと。

人ですよねきっと。

つかだま書房のつかださんも、東京にきて何がおもしろいって飲み屋で普通に話しているだけでこんなにおもしろい人たちがいるのかっていう話をしていて。

━━そういうお店があるまちっていいですよね

最近まちづくりに関しては、まず自分のところが変わるっていうのが一番先かなっていう風に思います。

━━でも、狩野さんは高円寺の主みたいになっちゃってますよね

いやいや、なってないなってない(笑)

━━まちおこしのほうにかなり入りこんじゃってるんじゃないですか?本のまち高円寺は狩野さん?

ああ、ぼくもそうですね。関わっています。でも、まちを変えるというよりも、最近ぼくが絶対したいのは、この店をあることでこのまち変わったよねって言われるような店にはなりたいなと思っています。

━━ここを震源として

世界中からここにくるみたいな、そんな感じに本当になりたい。

中野にスペイン発の飴屋さんがあって、新井薬師の近く、中野の奥なんですよ。すごいのはそこの商店街のその飴屋さんより手前と奥では、家賃が違うっていう。飴屋さん目当てで人がくるから、そこまでは人が来るからなんですよ。

そんな風にはなれたらうれしい。

<参考>パパブブレ

━━自分のお店を磨くことで、まちも魅力的になる

そうそう、そうなんですよ。たぶんだから上田も、バリューブックスさんが行ったおかげで、文化的なものがくるのって全然変わったんじゃないかなと思うんですよ。

地方のことで話をしていて、大人ごはんっていう小さな雑誌の編集の人が、地方に若者が戻るきっかけとして、ステキなカフェが1軒あるだけでぜんぜん違うんだと。食があるというのも大きいかもしれないけど、文化的なものがそこにあるかないかっていうのはそこに戻りたいか戻りたくないかの大きな理由になるっていう話をしていて、そうだよなぁと。

人ですよねきっと。

つかだま書房のつかださんも、東京にきて何がおもしろいって飲み屋で普通に話しているだけでこんなにおもしろい人たちがいるのかっていう話をしていて。

━━そういうお店があるまちっていいですよね

最近まちづくりに関しては、まず自分のところが変わるっていうのが一番先かなっていう風に思います。

これからやりたいこと

━━本屋と居酒屋とこれから缶詰工場をはじめられる中で、これまでやってきていま感じている課題感とか、こういうことをしていきたいとか、理想とかはありますか? うちの店のモットーというのは、読むことと食べることは似ていて、料理を作るということと書くということは似ている。文字と料理の融合というものをこの空間で実現できたらいいなと思っていて。 それは何なのかなって考えると、本って心の栄養だったりするじゃないですか。食べるっていうのは体を作る素を作る。その二つがあってはじめて人は健康になれてその先に幸せみたいのがあるのかなと漠然と考えていたんです。 レトルト作ってその自分ところで作ろうと思ったきっかけもその作るっていうことが面白いなと。本屋って特に古本屋って、きたものを売る・並べてる。まあそれはそのいろんな面白さがあるんですけど。やっぱ作るって言うのは独特の面白さがあるていうのが今年のレトルトを作った時に例えばパッケージとかやり取りとかでも結構なものがあるし味を食品メーカーとすり合わせるにしても、何度も何度もやる。 物を作るっていうのはこんな大変なことだけど、こんなに面白いんだていうのをそこで知って。だったら自分ところで作りたいっていうのがあって。 多分この次やるのは本を作るんじゃないかな。出版じゃなくて活版印刷とかで刷って、ていうのは多分やるんだろうなと。この流れでいくと。 ━━そこまでいくんですね この缶詰工場を作る時に活版印刷機を買おうと思ってるんですよ。それはだからパッケージ用の袋を活版で刷ろうと。だから、次の「出版」に至るちょっとこう地ならし的なこともここでやっていけたらなと。 課題と言うかやりたいことの話になりましたけど。 ━━今、食と本が融合しようとしているところなんですね。「効率が良い」という方には向かってないですね。大量生産ではない方へ そうですね。何か大きくしてそれを制御できる器量が自分には本当にないんで。多分それ違うじゃないですか。バリューブックスっていうのを経営するのと、ここの本屋って言うのは全然違う。とてもじゃないけどバリューブックスを経営するような能力は僕にはないから。 そうするとこのちっちゃい小舟の中でどうやっていくかっていう話なんで。そういう意味ではある程度自由なんですよね。 ━━逆に自由なんですね

━━逆に自由なんですね

古本買取の「これから」について

これから大変だと思います。会社(バリューブックス)の先行きとして見ててどうなのかなって思っているのは、僕は大学の先生から本を買って大学関係者に売るっていうことを一番太いパイプなんですね。それが多分この先、急速になくなるだろうなと思っていて。 学術書が電子書籍になるだろうなと思っているんですよ。人類の共通の夢はいろんな人間の知識がそこにアクセスして絡まりあって何か新しいものを作り出すこと。だとしたら、そのための図書館だったりとかするじゃないですか。そうすると学術書は電子にしてあっという間に多言語に翻訳されるじゃないですか。そうやって誰でもアクセスできるっていうもののほうがたぶん有用性があるんですよ。だからああいうカタい本(学術書とか)がまず電子書籍になるんじゃないのかなって、今後。 と思っていてそうすると結構バリューさんもその辺が売り上げの大きいところをしめているから、どうなのかなって。 ━━遠くない未来なのかなと思ってはいて、そう言いつつもしばらくはなくならないだろうなっていう どれくらいなくならないと思いますか。 ━━ぼくは紙の本の方が読みたいですね。気になったところをパッて見れるし。本棚に出しといてさしとくだけで安心するところもあったり。自分の知識がそこにある安心感というか。でも今の10代20代っていうのは電子ですよね。もう本を読まなくなってきてるって聞くし。 そう考えるとまあ10年ぐらいで変わるんじゃないかと。 ぼくはそう言いつつ、紙の本は絶対なくならないと持っていて。荻原魚雷さんと話をした時に、たぶん魚雷さんの本が電子でも出しているらしいんですけど、でも電子がメインになったとしても、魚雷さんは自分の本を記念として400部とか500部とか限定の紙版として出す、それぐらいの紙の本っていうのは出続けるんじゃないかなと。それはすごく高くなったりとかするのかもしれないけど。そういう意味で大きなスケールで紙の本の商売をやっていける時代っていうのはそう長くないのかなと。 ━━大量出版っていうワードってなくなるなっていうか、もうないって思っていて、狩野さんが言ってたように学術書も電子が便利だよねていう話だと そっからなくなると思っています。予測ですけど。 ━━筑波(大学)の落合陽一さんとかああいう人がたくさん本持ってるっていうイメージないもんね。パソコン一台もってやってる感じだよね ━━CD とかもそうですもんね。よっぽどファンのアーティストの CDで家に飾っときたいっていうものしかたぶん買ってなくて、他はスマホで聴くっていうスタイル 『円盤』っていうのが高円寺の高架のそばにあって、そこが音楽関係のいろんなものを扱っている人で、長野に移住したんですけれども。(余談ですが)僕の周りの気の利いた人はみんな長野に行くんですよ。 それで聞くのは CD が売れなくなって、なんでかって言うとCDはデータだから。そうするとアナログの音源テープとかレコードがものすごく売れているていう話を聞いて。音の質としてダウンロードしたりするのとCDとは変わらないんだけど、アナログの音っていうのは独特のなんかいわゆるモノ感があるって言ってましたね。 ━━レコードだとオーケストラが立ち上がるっていう謎の話を日経新聞で読んだことがあって ━━レコードはいま生産されていないですもんね 生産されてるんですよそれが。レコードは今生産されているんです。 ━━そうなんですね カセットもそうなんですよ。 ━━あ、盛岡の方のイベントでカセット売ってますっていう人の話聞いたことある。やっぱり大量ではない方に ━━バリューブックスの方向性は多様化への効率になるんじゃないかな。経営は単品量産の方がいいんだけど、多様化にいくんじゃないか 多様化の商品は何なんですか? ━━まずは本でしょう (ここでお店の開店時間となり、インタビューは終了しました)あらためて、古本買取について思うこと(廣瀬)

物騒な例えだがプロのテロリストには長距離狙撃タイプと近接戦闘タイプがある。この二つの能力は完全な二項対立関係にあり兼ね備える人間はゴルゴ13しかいない。(若い方はご存じないかもしれない…) ところがコクテイルの狩野さんはゴルゴ13だった。いや、その上に缶詰工場が加わると超人をさらに超えた存在となる。(上に掲載された缶詰製造機が奥に見える古本屋&飲み屋のイラストのシュールなこと…) 頭に詰め込んだ言葉と理屈に縛られた自分は本当にくだらないヤツだと自覚した1日だった。古本買取という仕事は小さな人間には狭くて窮屈な世界だけれども、大きな人間には広やかで自由な世界じゃないかと思った次第。(いや、大きな人にも苦労は絶えないのだけれど) 狩野さん、漱石カレーも太宰カレーも素晴らしく美味しかったです。 ごちそうさまでした。

*****

『コクテイル書房』

お店の場所:東京都杉並区高円寺北3-8-13

>>グーグルマップ

>>コクテイルのwebサイト

>>店主狩野さんのブログ

>>コクテイルのツイッター

*****

<関連記事>東京に住むあなたにおすすめの古本買取サービスまとめ【引っ越しや断捨離に】

ごちそうさまでした。

*****

『コクテイル書房』

お店の場所:東京都杉並区高円寺北3-8-13

>>グーグルマップ

>>コクテイルのwebサイト

>>店主狩野さんのブログ

>>コクテイルのツイッター

*****

<関連記事>東京に住むあなたにおすすめの古本買取サービスまとめ【引っ越しや断捨離に】